Lorena Fioretti

Esta sección que hemos denominado en primera persona es, desde siempre, un diálogo, porque creemos que todo saber, es decir todo logos, se construye a partir de un encuentro. Pero este saber ha sido, en general, construido en la tradición occidental a partir de la separación sujeto-objeto: hay alguien que desde una «distancia óptima» tiene el poder de nombrar la realidad de otras personas. Creemos que es necesario desarticular estas relaciones, acortar distancias, mezclarnos, difuminar fronteras. Alzar la voz.

Desarticular esas distancias implica conocer el lugar desde el que hablamos. Quien escribe estas palabras, acoge las palabras de otras desde su propia experiencia migrante. ¿Existe por ello alguna diferencia? Como en todo encuentro, se juegan siempre procesos de identificación que, claramente en este caso, tienen que ver con la situación de emigrar/inmigrar. Pero creo que estos procesos son siempre parciales; así, con algunas personas comparto la experiencia siempre singular del «destierro» y con otras, la de ser mujer, trabajadora, latinoamericana, estudiante, etc. ¿Cómo influye esto a la hora del encuentro? No lo sé. Pero en todo caso, lo importante es el hecho de que toda palabra supone una demanda de atención, de reconocimiento, de amor; implica a alguien que sostenga esa historia desde la escucha, porque la palabra dada como un don siempre supone un entre-dos. Esa es la posición que intenté ocupar.

Y en este hacer-nos, es decir, nombrarnos colectivamente, nos preguntamos dónde queda el nombre, nuestro nombre. Si los saberes son construidos a partir de las generalizaciones, de lo estadísticamente significativo, nosotras queremos saber de lo particular, de las historias singulares en las que estamos enredadas. Por ello, creo que los nombres propios importan ya que nos muestran cómo cada una, frente a la realidad en la que vivimos, intenta, a su manera, transformarla. Pero pensamos también que es necesario cuidarnos frente a una realidad en la que las situaciones de discriminación y persecución se extienden cada vez más. Por esto optamos por el anonimato, insistiendo en la importancia que cada una de estas historias tiene para nosotras.

Compartamos entonces tres historias, tres soledades, tres proyectos de vida, tres realidades distintas.

¿Por qué decidiste emigrar?

Soy una persona que trabajé desde los siete años en el campo porque mis padres eran campesinos. Cuando tenía 12 años, un hombre dueño de una de aquellas fincas se enamoró de mí, pero él era un hombre viejo. Mi padre estaba de acuerdo con todo porque había dinero. Entonces a los 14 le dije a mi madre que me iba a vivir a la ciudad, ella me dijo que se iba conmigo. Las mujeres de antes no eran como ahora, aguantaban más. Mi padre dijo que todos nos íbamos juntos a la ciudad, pero que mi hermana y yo –las mayores– teníamos que empezar a trabajar afuera. Empecé entonces a trabajar en casas. A los 15 años conocí a un chico y me enamoré, pero mi padre estaba obsesionado con otro hombre que tenía dinero, pero yo le dije que no. Entonces mi padre me echó de casa. Vivía sola y trabajaba en casas de familia.

Proyecto migratorio

Un día le conté a un amigo que estaba muy aburrida, dormíamos malamente, sin cama, sin nada y yo quería ver a mi mamá bien. Ella había sufrido muchísimo toda la vida, yo quería ayudarla, pero no me alcanzaba. Él me contó que tenía dos primas en España que trabajaban en casas de familia y que les iba muy bien. Nunca en la vida había pensado en salir de Colombia, era muy inocente, no se me ocurría esa posibilidad. Yo tenía para ese entonces 19 años. Supuestamente venía a trabajar en una casa de una señora en Madrid.

Experiencia migratoria real

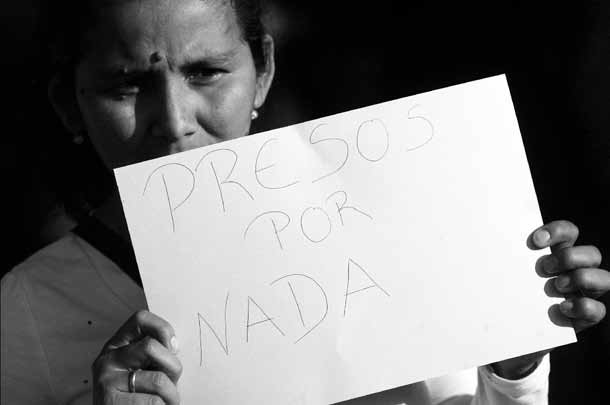

Me dieron una dirección. Aquí me recibió un hombre español, me subió a un coche, habló con alguien por teléfono y le dijo cómo era. Ahí me di cuenta que me llevaban a un puticlub y dicho y hecho, me llevaron para La Felguera. Todas éramos jóvenes y extranjeras. Cuando llegué me quitaron los papeles y me dijeron que hasta que no terminara de pagar la deuda no me los darían. Esa misma noche me pusieron a trabajar. Fue horrible, nunca se me olvidará el primer día. Todas las mujeres lloraban, pensaban que venían a trabajar normal. Vivíamos en el mismo club y trabajábamos todos los días. Se quedan vigilándote para que no vayas a contar nada, pero yo me atreví. Cuando terminas de pagar la deuda, te devuelven el pasaporte, pero si te escapas antes ellos te matan a alguien en Colombia, a algún familiar. Un día vino al club un cliente que era muy joven y nos enamoramos de verdad. Él me ayudó a conseguir un trabajo de camarera en un hotel. Yo no podía trabajar en la barra porque no sé leer y escribir. Allí conseguí mis papeles y tengo mi nacionalidad española.

Relaciones afectivas

Con las chicas del club muy bonito, bah, había de todo, algunas eran malas, pero la mayoría nos hicimos amigas, pero no supe más de ellas cuando me fui. Con la gente de aquí: con la familia de este chico, muy mal. Un día encontré al hermano y me dijo de todo solo por ser extranjera, no me conocía de nada. Los padres querían que tuviera una novia española. Él me dijo que tendría una novia española pero que yo sería su novia de verdad. Le dije que no. Fue horrible. Luego conocí al padre de mi hijo, el padre no se hizo cargo. Lloré mucho, pero decidí parar para que el niño crezca bien, entonces me dije: voy a cuidarme. Pasé todo el embarazo sola, pero cuando me encontré sola con el niño me dio una depresión tan horrible.

Ahora trabajo en casas y vivo tranquilamente. No volvería a Colombia a menos que me ganara la lotería (risas) para comprarme una casa en Barranquilla. Se extraña, ¿para qué te voy a engañar?, yo quisiera estar con mi familia. Cuando vas todo el mundo se te acerca porque piensa que llevas dinero, pero no es así. A mi madre siempre le ayudo, con lo que puedo.

Yo ya me siento de acá. Cuando viajo a Colombia me siento mal, todo me sabe horrible, me siento extranjera. Pero después me acostumbro. Pero no voy a volver, no voy a quitarle al niño la oportunidad de vivir en España y tener lo que yo no tuve. Además yo deseo encontrar un buen hombre, eso es lo que tengo ahora en mente. No me arrepiento de haber venido, pasas cosas malas pero también cosas buenas. Yo hice lo que hice para salir de esa miseria tan horrible. Yo no soy capaz de vivir allí, aquí te apetece algo y lo puedes comprar. Allí se vive muy malamente, no te puedes alimentar bien.

Acá yo me siento un poco mal porque me miran a mi hijo como extranjero, por ejemplo en el parque. Cuando llegué al piso una vecina me preguntó si tenía marido, me lo preguntó porque era extranjera. Es horrible. Quisiera que no fuera así porque luego la gente que me conoce está muy contenta conmigo.

Perspectiva de futuro

Ahora tengo unas ideas. A mí me cuesta mucho leer y escribir, entonces este año quiero aprender a hacerlo mejor para poder hacer un curso de cosmética. Es que tampoco quiero tener 40-50 años y seguir trabajando en casas.

¿Por qué decidiste emigrar?

Es muy doloroso escuchar que estamos aquí por el «efecto llamada», hay que contar la otra versión de la historia. Nosotros no vivimos 100 años, en Senegal el promedio de vida es de 60 años. Por eso, llega un momento en la vida yo ahora tengo 46 y soy consciente de eso. No decidimos viajar para volver con una cadena de oro, sino para ayudar a nuestras familias que son muy extensas. Nosotros nos consideramos como sacrificados. Yo lo siento mucho por mi mujer y mis hijos, ellos deberían tener a su padre al lado. Yo, por ser el hijo primogénito, me sacrifiqué. Tengo la obligación de ayudar económicamente. Cambiar esto será una tarea muy difícil porque implica cuestionar la poligamia, la contracepción, el sistema de pensiones, etc. Hay que dejar de tener hijos de esa manera. Yo sabía que no era fácil. Me costó mucho tiempo conseguir un visado, mientras más pobre eres más cosas te piden. Yo había terminado de estudiar hacía muchos años, en ese momento tuve que empezar a ganarme la vida, no se puede estar toda la vida bajo la protección de los padres: tenía que encontrar un trabajo para ayudar a la familia porque mi padre tenía un trabajo liberal y con la apertura del mercado a productos norteamericanos y europeos, el negocio empezó a ir mal.

Encontré un trabajo en una multinacional: me seleccionaron después de una entrevista a la que concurrí por un aviso en el periódico. No conocía a nadie, yo no estaba enchufado. Empezaron a pasar cosas que me parecían muy raras. Decidí marcharme entes de que me echaran. Promocionaban a mucha gente pero a mí no, las cosas son así en Senegal. Aguanté mucho tiempo pero la corrupción es muy fuerte. Ese lugar era la selva, no se cumplía la ley. Si uno no acepta la corrupción, se convierte en un enemigo. Luego me harté. Yo quería volver a Dakar. Se manda a esa región a los «sin padre» o lo que se llaman huérfanos.

Luego trabajé en la enseñanza, daba clases de inglés en una escuela. Yo quiero un trabajo, pero no cualquier trabajo. Intenté muchas cosas, emprendí muchos proyectos, pero las cosas no podían seguir así. Entonces decidí irme. Lo hablé con mi mujer, ella tenía que comprenderme y ayudarme, yo lo hacía para salvarla. En Senegal yo había perdido toda esperanza. Ella me sigue apoyando mucho moralmente. Este proyecto es de los dos. Ella cuida mucho a mis hijos y también ayuda económicamente porque compra y vende mercancía. Ella es muy combativa, tiene una mentalidad muy fuerte.

Proyecto migratorio y experiencia migrante real

Llegué aquí hace tres años y pico, previo paso por Francia. Yo no sabía que iba a terminar en un país en el que se habla otra lengua. Es que España está aquí, cerca de África, pero nunca pensé que viviría aquí. Sufrí en Francia muchos problemas de persecución, sobre todo institucional. Yo pensaba que siendo un país francófono todo sería más fácil, pero no fue así. Entonces decidí marcharme. Son muy hijos de puta los gobiernos, ahora se habla de la inmigración «seleccionada», nosotros queremos la inmigración concertada. Obtuve después de mucho tiempo la visa de turista, falsificando papeles demostré que tenía mucho dinero. Si hubiese tenido tanto dinero hubiese montado algo allí, ¿no? Algunos amigos que estaban aquí en Asturias me dijeron. Antes yo no sabía nada de España. Ellos me dijeron cómo se vivía aquí. Desde que llegué aquí no volví a salir hasta que conseguí los papeles.

Casi todos los inmigrantes tenemos un proyecto muy claro de lo que se viene a buscar y de lo que se quiere hacer luego, pero sin cifras, nosotros somos africanos, allí la tradición oral es muy fuerte. Estamos aquí para conseguir un capital suficiente para montar algo en Senegal: un negocio, un restaurante, etc. Sabemos que si no tenemos algo concreto no podemos seguir viviendo, además en Senegal no hay jubilación (sólo los funcionarios cobran). La jubilación son los hijos, por eso la gente quiere tener muchos. Por eso quieren que te cases temprano para que antes de llegar a los 40 te puedan ayudar.

Mi proyecto está cambiando porque yo no había contado con que podía conocer a más gente, compartir ideas y que podía tener un porvenir junto a ellos. Hoy mi proyecto puede ser la integración, ¿por qué no? Si encuentro un hueco… Qué importa dónde estemos, lo importante es estar contento, comer y hacer cosas que nos enorgullezcan. A toda mi familia no puedo traer, pero a mi mujer y a mis hijos… Otra alternativa es abrir un puente entre España y África, entonces podemos estar un poco aquí y un poco allí.

¿Cuáles son las cosas de aquí que más te han cuestionado?

Yo no sabía que había tantas diferencias. Yo no puedo vivir sin la otra parte de mi que sois vosotras. Creo que todos y todas tenemos que ir juntos, al trabajo, en la casa. Tenemos que mezclarnos. Con el tema de la mujer, nosotros al principio sólo vemos el lado femenino. Antes de entenderlo te cuesta mucho. Por ejemplo, en las asociaciones, tenemos problemas de entendimiento, de interpretación. La primera cosa que solemos preguntar es si una mujer está casada, si no, el campo está libre. Eso también genera muchos malentendidos. A nosotros nos han educado así. Una chica y un chico no pueden ser amigos verdaderos. Poco a poco fui entendiendo que una chica y un chico pueden tener otro tipo de relaciones. Aquí sin mujeres no hay nada, aquí hay que hacer con las mujeres.

¿Qué extrañas de Senegal?

Extraño ese calor humano, pero ahora muy pocas veces, porque casi siempre estoy con mucha gente. Creo que me estoy transformando poco a poco y no sé si eso es un peligro. Ahora tengo miedo de, por ejemplo, comer ciertas comidas africanas. Antes no le daba importancia a las consecuencias de nuestra alimentación. Pero el cambio no es fácil porque hay algo heredado que se ve herido. De vuelta a Senegal, ¿eres el mismo o has cambiado? Yo no quiero cambiar, yo quiero ser el mismo que conocieron. Pero cambiar tiene también algo de positivo. Debo tener el coraje de poder decir «esto no», porque nos puede costar la vida. Pero por el resto, yo voy a seguir siendo el africano que conocieron.

¿Por qué decidiste emigrar?, ¿cómo fue el proceso migratorio?

Decidí emigrar hace cuatro años luego de terminar los estudios –estudié en la Universidad una licenciatura− porque no hay trabajo en mi país. Antes de venir aquí estuve casada y me divorcié. Allí trabajé un tiempo en la enseñanza. No es común que las mujeres emigren solas, mis padres no estaban de acuerdo pero cuando yo decido algo, lo hago. El proyecto inicial era seguir estudiando aquí, pero no pude.

Al principio no encontraba trabajo entonces cambié de ciudad y trabajé en una empaquetadora de frutas. Era mejor que trabajar en el campo o en un bar. Pero todo era muy difícil: no sólo el tema del trabajo, sino el religioso. Allí conocí a mi actual marido, fuimos a Marruecos a casarnos. Volvimos a España, a él le iba bien en la construcción, pero ahora tenemos muchos problemas: él no tiene trabajo fijo y yo trabajo en una casa sólo cuatro horas por semana.

¿Qué extrañas de tu tierra?

Extraño a la familia. Si pudiera tener una casa allí para mí sola, volvería. Lo que yo no quiero es vivir con mi suegra, mi cuñado o con mi madre y mis hermanos. Cada uno hace su vida. Yo tengo experiencia en la Cruz Roja, podría trabajar en algo relacionado a eso. También quisiera que mi hija pudiera aprender árabe y vivir una vida con nosotros normal. Para mí aquí es muy difícil por ser inmigrante, sólo por ello todas las personas nos tratan mal. Muy poca gente nos trata bien. Se sufre mucho. La gente no sabe nada de nosotros, creen que somos sólo personas muy pobres, que no tenemos valores ni opiniones acerca de las cosas, ni personalidad, en definitiva, no saben cómo vivimos en Marruecos y entonces hay muchos prejuicios.

Me gusta que en Europa haya leyes y democracia. En general aquí toda la gente vive bien. En Marruecos hay poca gente que tiene mucho dinero, pero la mayoría vive malamente. Además no me gusta la relación entre hombres y mujeres. Los maridos nunca ayudan a las mujeres allí –aunque nosotras también trabajamos fuera de casa−, las tratan siempre mal. En cambio aquí es diferente. El problema no es la religión, ésta dice que los hombres deben ayudar a las mujeres. Aunque los hombres vivan aquí y vean otras cosas, siguen comportándose como si estuvieran allí con respecto a eso.

Otro tema es el de los modos en los que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres. A mí me parece mal que la gente no se case, pero también me parece mal la poligamia, yo no puedo vivir con otras mujeres. Si yo puedo trabajar y hacer las cosas de la casa, ¿por qué buscar a otra? Ya le dije a mi marido que si tiene otra esposa, yo me marcho. Me parece mal que sea una obligación.

El proyecto por ahora es encontrar un trabajo y seguir en España para juntar dinero y así poder comprar una casa en Marruecos y tal vez vivir un poco allí y un poco aquí, después que mi hija decida dónde quiere vivir.

Este trabajo no hubiera podido realizarse sin la inestimable colaboración de Pili Quintana de Asturias Acoge, por su escucha siempre atenta y sus palabras de acompañamiento. Por ello, muchas gracias.

Spinoza y la multitud (El resto falta). Juan Pedro García del Campo (2012). Hiru. 195 páginas. Precio: 16 euros.

Spinoza y la multitud (El resto falta). Juan Pedro García del Campo (2012). Hiru. 195 páginas. Precio: 16 euros.

Lo llevamos crudo. Javier Gallego, con prólogo de Isaac Rosa (2012). Léeme Libros. 224 páginas. 19,90 euros.

Lo llevamos crudo. Javier Gallego, con prólogo de Isaac Rosa (2012). Léeme Libros. 224 páginas. 19,90 euros. Baby Spot. Isabel Alba (2012). Montesinos. 94 páginas. 9 euros.

Baby Spot. Isabel Alba (2012). Montesinos. 94 páginas. 9 euros.

Apartheid israelí. Una introducción. Ben White (2012). Bósforo libros. 228 páginas. 12,50 euros.

Apartheid israelí. Una introducción. Ben White (2012). Bósforo libros. 228 páginas. 12,50 euros. Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Jaime Pastor (2012). Viento Sur y La Oveja Roja. 200 páginas. 14,50 euros.

Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda. Jaime Pastor (2012). Viento Sur y La Oveja Roja. 200 páginas. 14,50 euros. Diario de Rusia. John Steinbeck, con fotografías de Robert Capa (2012). Capitán Swing. 248 páginas. Precio: 18,50 euros.

Diario de Rusia. John Steinbeck, con fotografías de Robert Capa (2012). Capitán Swing. 248 páginas. Precio: 18,50 euros. El Nuevo Viejo Mundo. Perry Anderson (2012). Akal. 560 páginas. 38 euros.

El Nuevo Viejo Mundo. Perry Anderson (2012). Akal. 560 páginas. 38 euros. Periodismo y lucha de clases. Camilo Taufic, con prólogo de Pascual Serrano (2012). Akal. 251 páginas. Precio: 7 euros.

Periodismo y lucha de clases. Camilo Taufic, con prólogo de Pascual Serrano (2012). Akal. 251 páginas. Precio: 7 euros. De buen humor. José Santugini (2012). Pepitas de Calabaza. 249 págs. Precio: 20 euros.

De buen humor. José Santugini (2012). Pepitas de Calabaza. 249 págs. Precio: 20 euros. Mundo Braz. El devenir-mundo de Brasil y el devenir Brasil del mundo. Giuseppe Cocco (2012). Traficantes de sueños. 362 págs. 18 euros.

Mundo Braz. El devenir-mundo de Brasil y el devenir Brasil del mundo. Giuseppe Cocco (2012). Traficantes de sueños. 362 págs. 18 euros. La sanidad está en venta. Y nuestra salud también. Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde (2012). Icaria. 112 págs. 8 euros.

La sanidad está en venta. Y nuestra salud también. Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde (2012). Icaria. 112 págs. 8 euros. Gao Xingjian (2012). Debols!llo. 576 pág. 12.95 euros.

Gao Xingjian (2012). Debols!llo. 576 pág. 12.95 euros. Jaime Osorio (2012). Anthropos. 159 páginas. 11 euros.

Jaime Osorio (2012). Anthropos. 159 páginas. 11 euros. Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca pública (2012). Icaria. 107 páginas. Precio: 7.95 euros.

Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca pública (2012). Icaria. 107 páginas. Precio: 7.95 euros. Paco Gómez Nadal (2012). Otramérica. 180 pág. 12 euros.

Paco Gómez Nadal (2012). Otramérica. 180 pág. 12 euros. VV.AA. (2012). Bardo Ediciones. 188 páginas. Precio: 5 euros.

VV.AA. (2012). Bardo Ediciones. 188 páginas. Precio: 5 euros.

Irene S. Choya

Irene S. Choya

Mujeres de ojos rojos. Del arte feminista al arte femenino. Susana Carro Fernández. Editorial Trea, Gijón, 2010. 264 páginas

Mujeres de ojos rojos. Del arte feminista al arte femenino. Susana Carro Fernández. Editorial Trea, Gijón, 2010. 264 páginas Desalojos

Desalojos

Entre las muchas cosas que te puedes encontrar al navegar por Internet, no es extraño dar con un blog de alguien que recopila fotos de archivos policiales. Y buscando una foto que me permitiera desarrollar un breve artículo sobre Emma Goldman era de esperar que algo así apareciera tarde o temprano, ya que la Goldman fue detenida en más de una ocasión.

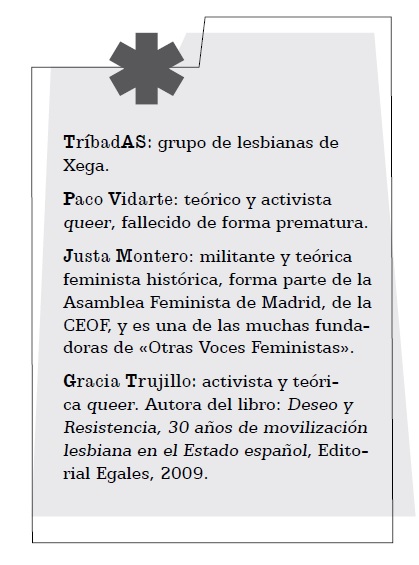

Entre las muchas cosas que te puedes encontrar al navegar por Internet, no es extraño dar con un blog de alguien que recopila fotos de archivos policiales. Y buscando una foto que me permitiera desarrollar un breve artículo sobre Emma Goldman era de esperar que algo así apareciera tarde o temprano, ya que la Goldman fue detenida en más de una ocasión. El feminismo clásico debe tomar buena nota de la urgente necesidad de repensar un feminismo diverso que deje de basarse en el heterocentrismo, en el binarismo (hombre/mujer, biológicos) y en los postulados tradicionales. Hace falta ampliar los márgenes para dar cabida a los anhelos y necesidades de un feminismo diverso, articulado, donde las alianzas y puentes entre movimiento LGTB, feministas, inmigrantes, prostitutas, trans, intersex, insurrectxs, etc., −como lo llama Gracia Trujillo*: «los bajos fondos del feminismo»− tomen el protagonismo reclamado y comiencen a estar dentro de la agenda de prioridades de la reivindicación feminista. Aquí me encuentro más a gusto. De las Jornadas Feministas de Granada de hace un año me traje una agradable sorpresa. Seguimos en la brecha, con nuevos feminismos que se están gestando. Una amiga el otro día me preguntó qué es el transfeminismo: pues no sé muy bien qué dirá otra gente, pero para mí es la evolución natural del feminismo.

El feminismo clásico debe tomar buena nota de la urgente necesidad de repensar un feminismo diverso que deje de basarse en el heterocentrismo, en el binarismo (hombre/mujer, biológicos) y en los postulados tradicionales. Hace falta ampliar los márgenes para dar cabida a los anhelos y necesidades de un feminismo diverso, articulado, donde las alianzas y puentes entre movimiento LGTB, feministas, inmigrantes, prostitutas, trans, intersex, insurrectxs, etc., −como lo llama Gracia Trujillo*: «los bajos fondos del feminismo»− tomen el protagonismo reclamado y comiencen a estar dentro de la agenda de prioridades de la reivindicación feminista. Aquí me encuentro más a gusto. De las Jornadas Feministas de Granada de hace un año me traje una agradable sorpresa. Seguimos en la brecha, con nuevos feminismos que se están gestando. Una amiga el otro día me preguntó qué es el transfeminismo: pues no sé muy bien qué dirá otra gente, pero para mí es la evolución natural del feminismo.

Los orígenes de la posmodernidad

Los orígenes de la posmodernidad