Archivo del Autor: el local

14ª Feria del Libro de Cambalache

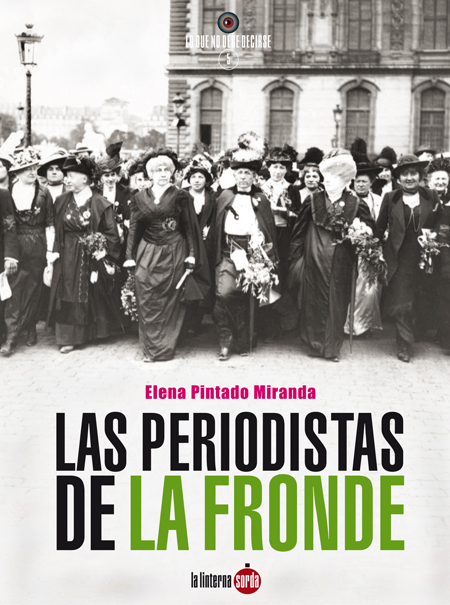

El viernes 26 de octubre a las 20h. Presentación del libro Las periodistas de la Fronde (La Linterna sorda, 2018). Con Elena Pintado (autora).

La Fronde (‘El Tirachinas’) apareció en París en 1897 y fue el primer periódico francés de amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito únicamente por mujeres, bajo la dirección y financiación de Marguerite Durand. Además, todo el proceso de creación y distribución del periódico también era realizado por 600 trabajadoras: desde la composición tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por la publicidad, la distribución y la venta. Las periodistas de La Fronde aparece publicado en la colección Lo que no debe decirse de la editorial La Linterna Sorda. Esta colección está dedicada al pionero periodismo de combate. Las periodistas militantes de mediados del siglo XIX y principios del XX vertieron mucha tinta reclamando la emancipación integral de las mujeres.

La Fronde (‘El Tirachinas’) apareció en París en 1897 y fue el primer periódico francés de amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito únicamente por mujeres, bajo la dirección y financiación de Marguerite Durand. Además, todo el proceso de creación y distribución del periódico también era realizado por 600 trabajadoras: desde la composición tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por la publicidad, la distribución y la venta. Las periodistas de La Fronde aparece publicado en la colección Lo que no debe decirse de la editorial La Linterna Sorda. Esta colección está dedicada al pionero periodismo de combate. Las periodistas militantes de mediados del siglo XIX y principios del XX vertieron mucha tinta reclamando la emancipación integral de las mujeres.

El miércoles 7 de noviembre a las 19.30h. Documental LA CIFRA NEGRA de la violencia institucional. (Empatik films, 2018, 84′) Dirección: Ales Payá.

El miércoles 7 de noviembre a las 19.30h. Documental LA CIFRA NEGRA de la violencia institucional. (Empatik films, 2018, 84′) Dirección: Ales Payá.

Torturas, malos tratos y otras vulneraciones de derechos humanos se siguen produciendo hoy en el Estado español por parte de funcionarios públicos encargados de la custodia de detenidos y penados. ¿En qué condiciones se tortura en España? ¿Por qué cuesta tanto denunciarlo? ¿Qué consecuencias tiene para las víctimas y para quienes vulneran la ley? Víctimas, abogados, jueces, policías, defensores de los derechos humanos y otros expertos analizan sus causas y apuntan posibles vías de superación de una lacra que pone en entredicho nuestro Estado de derecho.

El jueves 8 de noviembre a las 19.30h. Documental Tarajal. Desmontando la impunidad de la Frontera Sur (Metromuster y el Observatorio DESC, 2016, 80′). Dirección: Xavier Artigas, Xapo Ortega.

Denuncia los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron ahogadas en Ceuta, en la frontera entre España y Marruecos. Un grupo de más de 200 personas migrantes intentaron entrar por la playa del Tarajal y fueron rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar. El objetivo: reabrir la causa que fue archivada el pasado mes de octubre sin que se haya depurado ninguna responsabilidad policial ni política. El trabajo muestra el testimonio de expertos en el fenómeno migratorio, periodistas, juristas, portavoces policiales, activistas y declaraciones de responsables del Ministerio del Interior, que se contraponen para construir un relato que evidencia las contradicciones y, sobre todo, la sospecha de que no se trata de un simple caso de negligencia policial, sino que responde a una estrategia planificada en la aplicación de las políticas de control migratorio.

Denuncia los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron ahogadas en Ceuta, en la frontera entre España y Marruecos. Un grupo de más de 200 personas migrantes intentaron entrar por la playa del Tarajal y fueron rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar. El objetivo: reabrir la causa que fue archivada el pasado mes de octubre sin que se haya depurado ninguna responsabilidad policial ni política. El trabajo muestra el testimonio de expertos en el fenómeno migratorio, periodistas, juristas, portavoces policiales, activistas y declaraciones de responsables del Ministerio del Interior, que se contraponen para construir un relato que evidencia las contradicciones y, sobre todo, la sospecha de que no se trata de un simple caso de negligencia policial, sino que responde a una estrategia planificada en la aplicación de las políticas de control migratorio.

El viernes 9 de noviembre a las 20h. Presentación del libro Calais frente a la frontera. Textos y entrevistas (Doble Vínculo, 2018). Con lxs editorxs.

Con la destrucción de la Jungla de Calais en otoño de 2016 y la dispersión de sus ocupantes por toda Francia, el Estado pretendió hacer una acción humanitaria. En realidad, este desplazamiento de población se inscribe en la línea de gestión de la “cuestión migratoria” en la región de Calais, entre el acoso policial y el paternalismo de las asociaciones. Desde hace unos veinte años, de la nave Sangatte al Centro de Retención de Coquelles, de la creación de la jungla de Calais a su desalojo, miles de personas exiliadas se han visto atrapadas frente a la frontera, el último obstáculo antes del Reino Unido. Se recogen aquí sus palabras, así como la de militantes solidarios y solidarias, con la esperanza de que sean de utilidad para las luchas en curso y para las futuras.

Con la destrucción de la Jungla de Calais en otoño de 2016 y la dispersión de sus ocupantes por toda Francia, el Estado pretendió hacer una acción humanitaria. En realidad, este desplazamiento de población se inscribe en la línea de gestión de la “cuestión migratoria” en la región de Calais, entre el acoso policial y el paternalismo de las asociaciones. Desde hace unos veinte años, de la nave Sangatte al Centro de Retención de Coquelles, de la creación de la jungla de Calais a su desalojo, miles de personas exiliadas se han visto atrapadas frente a la frontera, el último obstáculo antes del Reino Unido. Se recogen aquí sus palabras, así como la de militantes solidarios y solidarias, con la esperanza de que sean de utilidad para las luchas en curso y para las futuras.

El sábado 10 de noviembre a las 12:30h. Cuentacuentos Cuentos en familia. Con Tras la Puerta Títeres.

Contar a las familias, contar con las familias, contar a un familiar, que un familiar te cuente, contar con un familiar. Este juego palabras será la sesión de narración que verás y escucharás. [Recomendado para edades de entre 3 a 10 años]

El sábado 10 de noviembre a las 20h. Presentación del libro Panteras negras, al servicio del pueblo: manifiestos y programas de intervención social (Libros Corrientes, 2018) y de la editorial Libros Corrientes. Con lxs editorxs.

Este volumen expone y analiza la ambiciosa estructura de servicio comunitario ideada y llevada a cabo en la medida de las posibilidades en los barrios y guetos del territorio estadounidense desde finales de los años sesenta por el Partido de las Panteras negras. El estilo de vida comunitario, la integración en la comunidad y la concienciación política estaban presentes en la construcción teórica de cada programa. Los textos van precedidos de un capítulo introductorio de la mano de JoNina M. Abron, profesora universitaria, activista, ex-miembro del Partido de las Panteras Negras y última editora del periódico Black Panther.

Este volumen expone y analiza la ambiciosa estructura de servicio comunitario ideada y llevada a cabo en la medida de las posibilidades en los barrios y guetos del territorio estadounidense desde finales de los años sesenta por el Partido de las Panteras negras. El estilo de vida comunitario, la integración en la comunidad y la concienciación política estaban presentes en la construcción teórica de cada programa. Los textos van precedidos de un capítulo introductorio de la mano de JoNina M. Abron, profesora universitaria, activista, ex-miembro del Partido de las Panteras Negras y última editora del periódico Black Panther.

El miércoles 14 de noviembre a las 19.30h. Presentación del libro Otra mirada al sistema de salud mental (Editorial Descontrol, 2018). Con dos integrantes de Xarxa Gam (co-autorxs).

A veces perdemos la noción de la realidad, delante de tal situación se nos somete al encierro y el aislamiento entre muros de un hospital psiquiátrico. El llamado ingreso, a menudo es cruel y conlleva la tortura sistemática propia de una institución reaccionaria. Pero la dominación va más allá de estar dentro, también se aplica fuera. Esta «otra mirada al sistema de salud mental» muestra pequeños apuntes de cómo subvertir toda represión y coacción de la institución, que nada tiene de humana, sin un trato respetuoso como sería una terapia sana. Da una pincelada para entender el conflicto y destroza los privilegios de la normatividad. Desde el primer día que fuimos diagnosticadas hasta ahora, nos hemos armado para crear alternativas terapéuticas y en eso estamos, con cada paso buscando soluciones y practicándolas.

A veces perdemos la noción de la realidad, delante de tal situación se nos somete al encierro y el aislamiento entre muros de un hospital psiquiátrico. El llamado ingreso, a menudo es cruel y conlleva la tortura sistemática propia de una institución reaccionaria. Pero la dominación va más allá de estar dentro, también se aplica fuera. Esta «otra mirada al sistema de salud mental» muestra pequeños apuntes de cómo subvertir toda represión y coacción de la institución, que nada tiene de humana, sin un trato respetuoso como sería una terapia sana. Da una pincelada para entender el conflicto y destroza los privilegios de la normatividad. Desde el primer día que fuimos diagnosticadas hasta ahora, nos hemos armado para crear alternativas terapéuticas y en eso estamos, con cada paso buscando soluciones y practicándolas.

El jueves 15 de noviembre a las 19.30h. Presentación de la editorial Wanafrica. Con Oumar Diallo Seydi, coordinador.

Ediciones Wanáfrica nace en 2014 con el objetivo inicial de publicar y dar a conocer, en lengua castellana y en catalán, una selección de obras literarias, escritas originalmente en diferentes estilos en lengua francesa e inglesa como narrativa, ensayo, diccionarios y manuales de lenguas africanas, literatura infantil y cómics, por autores africanos y antillanos, las cuales, pese a su indiscutible interés, son desconocidas por el público español. En 2017 la Editorial decide ampliar su línea de trabajo con la incorporación de los autores y las autoras de origen africano residentes en España, ofreciéndoles de este modo, una posibilidad más de publicar sus trabajos con absoluta libertad y respetando siempre la originalidad de sus obras y pensamiento, tanto en cuanto respecta al lenguaje como al contenido y extensión de las mismas, sin más restricciones que la calidad y el rigor exigible en este sector de actividad y sin discriminación de ningún tipo. Todo ello, con el objetivo de convertirse en editorial de referencia para la diáspora africana afincada en España.

Ediciones Wanáfrica nace en 2014 con el objetivo inicial de publicar y dar a conocer, en lengua castellana y en catalán, una selección de obras literarias, escritas originalmente en diferentes estilos en lengua francesa e inglesa como narrativa, ensayo, diccionarios y manuales de lenguas africanas, literatura infantil y cómics, por autores africanos y antillanos, las cuales, pese a su indiscutible interés, son desconocidas por el público español. En 2017 la Editorial decide ampliar su línea de trabajo con la incorporación de los autores y las autoras de origen africano residentes en España, ofreciéndoles de este modo, una posibilidad más de publicar sus trabajos con absoluta libertad y respetando siempre la originalidad de sus obras y pensamiento, tanto en cuanto respecta al lenguaje como al contenido y extensión de las mismas, sin más restricciones que la calidad y el rigor exigible en este sector de actividad y sin discriminación de ningún tipo. Todo ello, con el objetivo de convertirse en editorial de referencia para la diáspora africana afincada en España.

El viernes 16 de noviembre a las 20h. Charla-debate Literatura y memoria. Con Alfons Cervera, autor de La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona.

“Ahora, cuando se ha conseguido una cierta recuperación de la memoria de la izquierda negada a muerte por el franquismo y la transición, surge a cada paso la recuperación de la memoria de los vencedores, si no directamente, que a veces también, sí amparada esa recuperación en un nuevo diseño moral de los protagonistas de la historia: los falangistas no fueron tan malos, la guardia civil que hacía chichinas a los del monte y a los del pueblo sospechosos de apoyarles estaban allí pegando tiros obligados por el hambre, las atrocidades las cometían los guerrilleros, en la contienda bélica no hubo vencedores ni vencidos, o sea, todas esas monsergas que el relativismo moral tan en boga está imponiendo en la cultura de este país. Y no, las cosas no pueden ser tan simples ni tan estúpidamente interesadas. La memoria a recuperar es la memoria de un tiempo destrozado y un país no puede andar por ahí con la memoria demediada. Lo que un país se tiene que cuestionar es si el miedo a recordar es una moneda que te sirve para vivir. No se puede vivir con media memoria en un lado y otra media en otro. Se recuerda todo junto y eso será un signo de madurez que tanto necesitamos y que hoy por hoy tanto echamos en falta alguna gente.”

“Ahora, cuando se ha conseguido una cierta recuperación de la memoria de la izquierda negada a muerte por el franquismo y la transición, surge a cada paso la recuperación de la memoria de los vencedores, si no directamente, que a veces también, sí amparada esa recuperación en un nuevo diseño moral de los protagonistas de la historia: los falangistas no fueron tan malos, la guardia civil que hacía chichinas a los del monte y a los del pueblo sospechosos de apoyarles estaban allí pegando tiros obligados por el hambre, las atrocidades las cometían los guerrilleros, en la contienda bélica no hubo vencedores ni vencidos, o sea, todas esas monsergas que el relativismo moral tan en boga está imponiendo en la cultura de este país. Y no, las cosas no pueden ser tan simples ni tan estúpidamente interesadas. La memoria a recuperar es la memoria de un tiempo destrozado y un país no puede andar por ahí con la memoria demediada. Lo que un país se tiene que cuestionar es si el miedo a recordar es una moneda que te sirve para vivir. No se puede vivir con media memoria en un lado y otra media en otro. Se recuerda todo junto y eso será un signo de madurez que tanto necesitamos y que hoy por hoy tanto echamos en falta alguna gente.”

El sábado 17 de noviembre a las 19h. Presentación de la publicación periódica feminista La Madeja nº 9: Fronteras. Con las editoras.

La palabra fronteras nos pone en alerta, nos avisa del precipicio. Si la vinculamos a los feminismos, la combinación nos resulta más inquietante todavía. ¿Qué fronteras hay dentro de los feminismos?, ¿somos conscientes de todas ellas?, ¿estamos más sensibilizadxs con unas que con otras?, ¿por qué?, ¿son las fronteras intrínsecas a los feminismos? Éstas y otras preguntas, porque fronteras hay muchas, recorren este número de La Madeja que es en realidad ya el décimo.

La palabra fronteras nos pone en alerta, nos avisa del precipicio. Si la vinculamos a los feminismos, la combinación nos resulta más inquietante todavía. ¿Qué fronteras hay dentro de los feminismos?, ¿somos conscientes de todas ellas?, ¿estamos más sensibilizadxs con unas que con otras?, ¿por qué?, ¿son las fronteras intrínsecas a los feminismos? Éstas y otras preguntas, porque fronteras hay muchas, recorren este número de La Madeja que es en realidad ya el décimo.

Programación octubre

Tras las barricadas de Barcelona

ÖSTERBERG, AXEL

Editorial: La Linterna Sorda

ISBN: 978-84-948285-2-2

Publicación: 2018

Nº de páginas: 96

Precio: 12,00 €.

EL 19 DE JULIO DE 1936, el joven periodista Axel Österberg se encuentra en Barcelona. Es testigo presencial y participante activo de la sublevación popular que inunda las calles, desde el alba, nada más conocerse el golpe de Estado fascista. Escribe sus crónicas informativas para la prensa anarquista sueca, convirtiéndose en el primer reportero escandinavo que narra la revolución anarcosindicalista en Cataluña, los testimonios de acción y de vida del pueblo catalán. Sucesos que serán historia universal.

Sus artículos son instantáneas, imágenes literarias esbozadas con premura, que nos acercan a las flamantes revueltas de Barcelona, a los inicios de la revolución social y las colectividades, a las calles empapadas en sangre después de tres días de lucha, a la determinación obrera para construir un mundo nuevo, una España libre.

Estos reportajes fueron agrupados en forma de libro, publicándose en Suecia en noviembre de 1936, bajo el título de ‘Tras las barricadas de Barcelona. Imágenes de la Guerra Civil española’. La obra tuvo tanto éxito que se hizo una segunda edición tres meses después. Durante toda su vida, Österberg contribuyó al periodismo de combate más irónico y chispeante.

La linterna sorda hemos incorporado abundante material gráfico y unos apuntes periodísticos muy reveladores, documentados en la prensa de la época, sobre la fraternidad obrera sueca en la guerra de España, que fue muy activa en contraposición a «la desidia de las democracias europeas ante la agresión fascista».

La política contra el Estado. Sobre la política de parte

RODRÍGUEZ LÓPEZ, EMMANUEL

Editorial: Traficantes de sueños

ISBN: 978-84-948068-9-6

Publicación: 2018

Nº de páginas: 246

Precio: 15,00 €.

El siglo XX ha pasado a la historia como el siglo de la

revolución, tiempo en el que la política de

emancipación quedó engarzada —enredada sería una

palabra mejor— en el viejo problema del Estado. Al

convertir a éste en la gran palanca de la

transformación, la política revolucionaria se constituyó

como conquista de aquel lugar fabulado del «poder

concentrado», hasta el punto de agotarse. De hecho, si

hoy la palabra revolución ha perdido todo contenido

político sustantivo, se ha banalizado tanto, conviene

preguntarse si esto no se debe a esta estrecha relación

entre política y Estado.

En este libro se propone una inversión del juego. Dejar

de pensar la política con relación al poder de Estado. Y

empezar a pensarla como fundación de un poder o

poderes propios. La política así constituida se confirma

como autodeterminación de la colectividad social.

Desde esta perspectiva, la estrategia se desplaza de la

insistencia en la conquista del Estado a la génesis de un

nuevo archipiélago de contrapoderes. Más preocupada

por su afirmación que por su inscripción y asimilación

en las instituciones del Estado, esta política se articula

desde una inflexible unilateralidad: es, por eso,

«política de parte».

Píkara Magazine nº 6

VV.AA.

Editorial: Píkara

ISBN: 2341-4871 nº 6

Publicación: 2018

Nº de páginas: 154

Precio: 12,00 €.

Dicen que los vídeos que mejor funcionan en internet son los que no duran más de dos o tres minutos. Dicen también que el papel ha muerto, que ahora triunfa más un kindle que el mismísimo Kinder Sorpresa, dicen que Pikara es un medio especializado, que el periodismo es sinónimo de precariedad y el feminismo, una ideología que atenta contra la neutralidad. Nosotras escuchamos atentas, aprendemos las reglas y, luego, nos las saltamos todas con una sonrisa. Por eso, el vídeo que hemos preparado este año dura cuatro horas, imprimimos un anuario en papel, hablamos de política, economía, cultura y de-lo-que-nos-da-la-gana, pagamos a todas las colaboradoras y seguimos aprendiendo del feminismo para ser cada día mejores periodistas.

LAS NOVEDADES DEL NÚMERO 6 DE #PIKARAENAPAPEL

Los contenidos de los cuatro primeros anuarios de Pikara en papel eran contenidos que ya habíamos publicado en la web. A partir del número 5 quisimos darle un nuevo impulso al papel publicando contenidos inéditos que, luego, hemos ido publicando también en la web para que estuvieran más accesibles.

¿QUÉ OS VAIS A ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO?

El feminismo es una herramienta imprescindible para la práctica periodista y esta premisa está presente en todos los contenidos que publicamos tanto en la web como en el papel. Os iremos contando más cositas durante los 40 días que dura la campaña, pero os adelantamos que hablaremos de justicia patriarcal, de custodia compartida, muerte neonatal y perinatal, de leyes mordaza, de brujas y de ciencia. Para que luego digan que somos una revista especializada. Eso, los de ‘Jara y Sedal’.

Septiembre 2018

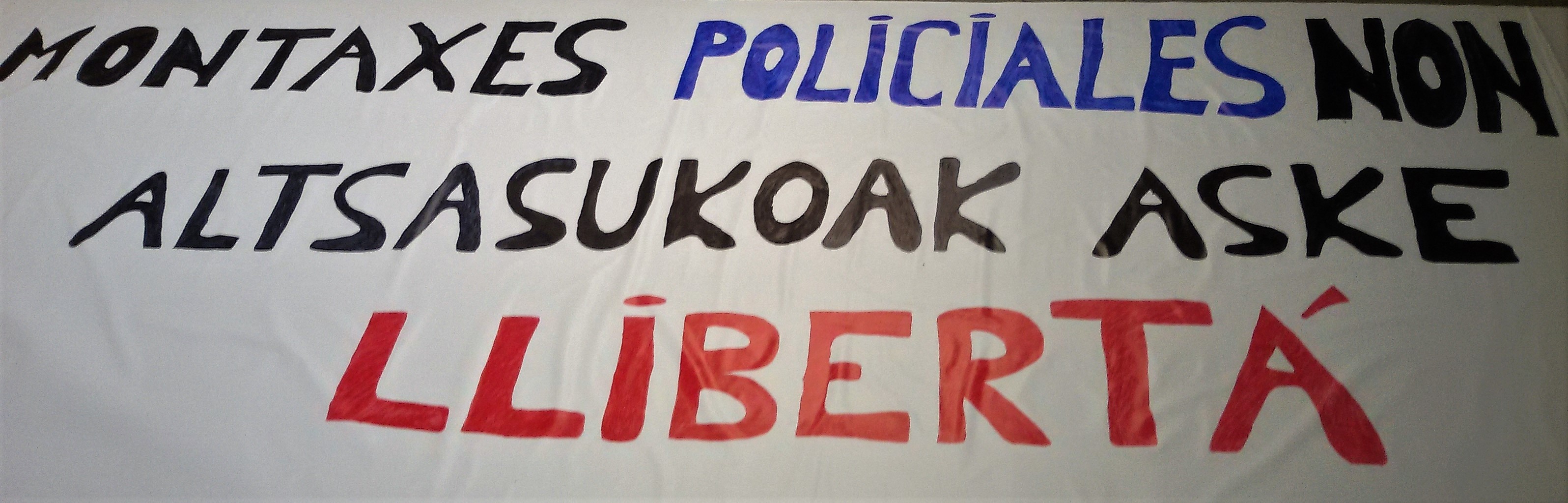

Montaxes policiales non. Altsasuoak alde llibertá

Concentración: Montaxes policiales non. Altsasukoak alde llibertá. El viernes 13 de julio, a las 19h, en la entrada de la Semana Negra que está en la C/ Padre Máximo González (la puerta que da a la plaza, enfrente del puente que cruza a Carlos Marx). Convoquen: La Semiente, Nalón Antifascista, La Xusticia, El Mataderu, La Llegra, Soldepaz y Cambalache.

Una trifulca en el exterior de un bar mientras se celebran las Ferias de Altsasu es el origen de un escandaloso montaje. Lo que en otras circunstancias no dejaría de ser un caso menor, que se tramitaría ante el juzgado más cercano y que concluiría en un juicio de faltas, fue el comienzo de una pesadilla para ocho jóvenes, sus familias y el conjunto de lxs vecinxs de esta localidad. Tres de los acusados sufrieron año y medio de prisión antes de la celebración del juicio. Y lxs ocho fueron juzgadxs por ese tribunal de excepción llamado Audiencia Nacional, acusados ridículamente de “terrorismo”. La Guardia Civil y algunos medios de comunicación se encargaron de caldear el ambiente en términos criminalizadores. Y el tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel -recusada por las defensas, ya que está casada con un coronel de la Guardia Civil- condenó a ocho jóvenes de Altsasu (Navarra) a penas que oscilan entre los 2 y los 12 años de prisión por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio (nótese el uso tendencioso de este agravante, supuestamente destinado a defender a colectivos que sufren el racismo y la xenofobia y que ocupan una posición subalterna, nada que ver con la Guardia Civil).

La Audiencia Nacional decretó, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión inmediato de cuatro de los condenados, al considerar que existe riesgo de fuga. De este modo, y dado que otros tres ya estaban en prisión preventiva, siete de lxs ocho acusadxs están encarcelados a pesar de que no hay aún una sentencia firme.

Los padres y madres de las personas encausadas, arropadxs por numerosxs vecinxs, señalaron que la justicia “no es igual” para todxs, ya que en unos casos se dictamina fianza y libertad y en otros cárcel, y rechazaron lo que consideran un nuevo “montaje”, en alusión al despliegue policial que ha tenido lugar con motivo de las detenciones. “Nos han vuelto a ocupar el pueblo, han vuelto a generar rabia y dolor, han querido volver a dar imagen de fuerza y ocupación, y no contentos con detener a Iñaki, Jonan, Aratz y Julen han identificado, multado, amenazado y pegado a lxs vecinxs que se han acercado a mostrar solidaridad”. Las madres y padres han rechazado este “abuso de poder y ataque al pueblo de Altsasu”.

Desde Asturies, nos sumamos a las numerosas muestras de solidaridad, reclamamos el fin de este montaje (policial, judicial y mediático) y exigimos la libertad inmediata de Jokin, Ohian, Jon, Iñaki, Adur, Julen, Aratz y Ainara.

La derrota (confesiones)

Minet, Pierre

Minet, Pierre

Editorial: Pepitas de Calabaza

Publicación: 2018

Nº de páginas: 240

Precio: 19,50 €.

La derrota es la narración de todas estas experiencias extraordinarias que tuvieron lugar en un tiempo y en lugar irrepetible. Así, Minet relata la huida de la casa familiar, el paso fugaz por los ambientes reaccionarios de la Action Française, su pertenencia al grupo poético El Gran Juego, los últimos destellos de la bohemia simbolista, los años dorados de Montparnasse, sus incursiones en el mundo de la prostitución masculina, el vislumbre de la aristocracia surrealista…; y por sus páginas aparecen poetas como René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte y Philippe Soupault; escritores como René Crevel, Roger Vailland o André Gide, figuras históricas como Léon Daudet y todo tipo de personajes estrafalarios y olvidados de Montmartre, Les Halles y Montparnasse. El resultado es un mosaico en el que el espíritu de revuelta del protagonista funciona como aglutinador, poniendo de manifiesto en cada página su deslumbrante capacidad para «vivir la poesía».

Rescate animal

George, Patrick

George, Patrick

Editorial: Editorial Juventud

Precio: 11,90 €.

Una manera divertida y sencilla de introducir a los niños y niñas a la importancia que tienen nuestras acciones en la protección y el bienestar de los animales.

Este libro permite al pequeño lector convertirse en un héroe que rescata animales tan solo pasando de página. Mediante la simple e ingeniosa utilización de transparencias, colores vibrantes y una historia que no precisa de palabras para hacerse entender, los niños son los narradores de este libro. Pueden decidir el futuro de cada animal, haciéndolo cambiar de escenario con tan solo pasar de página: de un hábitat claramente inapropiado para la vida salvaje, devolvemos los animales a su entorno natural.

Estoy poeta (o diferentes maneras de estar sobre la Tierra)

Abad, Begoña

Abad, Begoña

Editorial: Pregunta Ediciones

ISBN: 9788494304446

Publicación: 2018

Nº de páginas: 122

Precio: 12,00 €.

Aquí estoy de nuevo de la mano de mi amiga Begoña Abad. Y muchos dirán, ¿como puede ser alguien con la que has compartido mesa y mantel en una sola ocasión una buena amiga? Pues supongo que es fácil de explicar cuando cuentas que ese alguien es una poeta que al saludarla personalmente ya te transmite, en esos dos primeros besos, la emoción de la poesía, esa misma emoción y vida que ella ofrece a través de sus poemas.

Yo no escribo, no sé escribir.

Las letras solas se llaman y acuden

como plaquetas a taponar heridas.

Ya quisiera yo saber escribir,

ponerlas hermosas unas junto a otras

y sacarlas de paseo como a mis hijos.

Presumir como madre.

Yo sólo soy herida que habla.

Porque así son esta clase de poetas, entregadas en cada uno de sus versos, sinceras, claras, limpias, llenas de vida y sentimiento, una mujer que pone a un lado el pudor para poder transmitir con su lectura la vida. Y así, es tanta la sensualidad que hay en algunos de sus pequeños poemas, que trasciende de las propias palabras, cautivándonos de tal manera que se convierten en historia propia. Y eso es en definitiva la poesía, sentimientos ajenos que hacen aflorar sentimientos propios.

La crisis sigue. Elementos para un nuevo ciclo político

Fundación de los Comunes (ed.)

Editorial: Traficantes de Sueños

Publicación: 2018

Nº de páginas: 70

Precio: 5,00 €.

Los propósitos de este pequeño libro consisten en provocar la discusión en una periodo particularmente difícil. De una parte, parece que el gran objetivo de la «Nueva Política» o de las «Fuerzas del Cambio», inaugurado con la irrupción de Podemos en enero de 2014 ha quedado embarrado en la conquista de algunos grandes ayuntamientos. A la altura de mediados de 2018 no hay expectativa de protagonismo claro por parte de Podemos y sus aliados, condenados a tener una posición subalterna al PSOE en el gobierno. De otra parte, el llamado «régimen del 78», si por este se entiende las relaciones sustanciales del orden político (sistema de partidos, las formas básicas del Estado, el régimen de derechos y de las relaciones entre sociedad y Estado), se ha recompuesto de un modo que no deja de sorprender. Entre ambos polos, y en realidad en su tensión, ninguno de los elementos sustanciales que llevaron a la crisis política ha obtenido realmente solución. Parafraseando al viejo comunista parece estemos en medio de esa crisis en la «que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más diversos».

Frantz Fanon

Fanon, Frantz

Fanon, Frantz

Wanafrica Ediciones

Publicación: 2018

Nº de páginas: 111

Precio: 8,00 €.

Nació el 20 de julio de 1925 en Fort-de-France, «capital» de la isla francesa de la Martinica. A los diecisiete años, cuando todavía iba al instituto, se unió al Ejército Francés de Liberación para luchar contra la Alemania nazi. Condecorado por su valentía en combate, volvió de la guerra indignado por la discriminación racial que existía en sus propias filas?

Todo esto lo cuenta en su primer libro, Peau noire, masques blancs [Piel negra, máscaras blancas], publicado en 1952. Joven doctor en medicina psiquiátrica, en ese momento tenía apenas 28 años. Un año más tarde asume la jefatura de una sección del hospital psiquiátrico de Blida (Argelia), donde pone en marcha un «servicio abierto» a disposición de europeos y argelinos.

En noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) se pone en contacto con él y empieza a trabajar con algunos de sus miembros y las autoridades francesas lo expulsan de Argelia. Se establece entonces en Túnez, sede exterior de la revolución argelina. Al mismo tiempo retoma su actividad profesional en zonas desfavorecidas de esta ciudad y se convierte en periodista de El Moudjahid, órgano del FLN.

En 1958 forma parte de la delegación argelina en el congreso panafricano de Accra. Un año después, el editor francés François Maspero publica el segundo libro de Fanon: L?an V de la révolution algérienne [Sociología de una revuloción].

En la primavera de 1961, se compromete a entregarle un nuevo manuscrito a Maspero: Les damnés de la terre [Los condenados de la tierra]. En este libro no solo habla de Argelia sino también del conjunto del tercer mundo en vías de descolonización. Para él, la era colonial está superada de manera definitiva: lo que ahora se cuestiona es la evolución de los estados liberados.

Este libro presenta algunos de los textos más importantes de Fanon. Una lectura imprescindible tanto por la historia como por los movimientos de lucha actuales y venideros.

8M. Constelación feminisma. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga?

VV.AA.

Editorial: Tinta Limón

Publicación: 2018

Nº de páginas: 131

Precio: 8,00 €.

En las primeras páginas, Veronica Gago evoca a Rosa Luxemburgo para señalar la creación de pensamiento político desde la huelga. Ver esta huelga como proceso, como parte de un tiempo de rebelión que recrea la forma de hacer y pensar la política. Este libro es parte de esa praxis, contiene reflexiones vivas de un proceso abierto. Pone en negro sobre blanco experiencias vividas, comparte claves de análisis para mirar este momento de lucha de las mujeres. Desde Argentina, Uruguay, México, Italia y Estados Unidos, escriben Veronica Gago, Mariana Menéndez Díaz, Raquel Gutierréz Aguilar, Marina Montanelli y Susana Draper. Suely Rolnik desde Brasil es entrevistada por Marie Bardet. Todas ellas hablan desde su participación activa y apuestan por pensar desde las luchas. Los textos parecen una conversación entre las autoras, cada una habla desde un territorio y una realidad con rasgos especificos. Pensar México no es lo mismo que reflexionar desde el Río de la Plata, porque el primero es un país donde existe una guerra contrainsurgente ampliada, y es en ese contexto donde se despliega la lucha de las mujeres. Sin embargo, de modo sorprendente, encontramos grandes resonancias sur-norte, y fuera y dentro de América Latina. Resaltan como coincidencias, la lucha contra la violencia, perspectivas comunes entorno al trabajo entendido de modo amplio, miradas complejas sobre las dominaciones múltiples. Es un libro pequeño hecho para la batalla por los sentidos. Útil para organizar conversatorios, indagar cómo resuena, devolverlo a la lucha, porque de allí nació.

El recetario mágico. Conjuros, recetas, hechizos y pociones para una alimentación sana, divertida y nutritiva

Arancibia, Desiree

Arancibia, Desiree

Autoedición

Nº de páginas: 120

Precio: 19,90 €.

El recetario Mágico, un libro para cocinar en familia. El recetario mágico es un libro de cocina saludable y divertida lleno de magia. Está completamente ilustrado y diseñado como si fuera un diario antiguo de un señora muy viejita (algo brujilla), lleno de trucos, consejos, pociones, conjuros y hechizos. Cada receta contempla alternativas de alimentos, ya sea para vegetarianxs o considerando las frutas y verduras de temporada. Todas las recetas tienen una propuesta creativa. La idea es que sirvan de inspiración para que cada unx prepare sus propios platos, solo necesitas zanahoria, olivas y un poco de imaginación. El libro contiene una primera parte enfocado a temas nutricionales, contenido seleccionado con la asesoría de una profesional, pasando por recetas básicas de caldos, desayunos, comidas, cenas, meriendas y finalmente brebajes y postres. En este último apartado, contempla sobre todo fruta y en general, recetas con poca azúcar, poca sal y pocas grasas.

El tesoro de Lucio. Una novela gráfica sobre la vida de Lucio Urtubia

Belatz (Miguel Santos)

Belatz (Miguel Santos)

Editorial: Txalaparta

Publicación: 2018

Nº de páginas: 138

Precio: 22,00 €.

Más que un teórico, Lucio Urtubia es, ante todo, un hombre de acción. Su vida ha sido una lucha constante y, en contra de lo que piensan muchas personas, ese es su legado, el tesoro de Lucio. Basándose en interminables charlas y entrevistas con el anarquista navarro, Belatz recrea con nitidez y minuciosidad las acciones, lugares, personajes, sucesos y atmósferas que han marcado la vida de Lucio. Convertido ya en su biógrafo oficial, el ilustrador pamplonés nos narra sus vivencias más conocidas y las aventuras más desconocidas: su infancia en Cascante, las primeras expropiaciones de bancos, la forma de zafarse de la policía, cuestiones familiares y personales, la conocida negociación con el Citibank, las formas de pasar la frontera… Todo, o casi todo, queda reflejado en estas páginas llenas de acción. Porque, como nos recuerda este anarquista irreductible, “un revolucionario que no hace nada es como un cura”.

Privilegios y anarquismo

Dirik, Dilar

Dirik, Dilar

Stanchev, Petar

Editorial: OnA Ediciones

Publicación: 2018

Nº de páginas: 61

Precio: 7,00 €.

Una pregunta que provoca es si es posible un anarquismo fuera de los marcos de Occidente o si es esta una ideología importada más hacia otros territorios. En estos textos, más allá de la mera provocación intelectual, tanto Petar como Dilar aprovechan para reflexionar sobre las posiciones de poder que a veces se ejercen desde posiciones anarquistas instaladas en el privilegio. Sobre esto, los dos textos buscan desmontar precisamente este ejercicio de poder y reflexionar sobre las posibilidades de autocrítica que nos ofrecen los espejos prácticos y en proceso que suponen la lucha zapatista y la lucha revolucionaria kurda. Repensarnos para apoyarnos.

Minar. Colonialidad y genealogía del extractivismo

Machado, Horacio

Editorial: OnA ediciones

ISBN: minaronaediciones

Publicación: 2018

Nº de páginas: 63

Precio: 7,00 €.

Ecología política de las emociones. Mineralización de la condición humana

En este breve ensayo se presenta una idea ciertamente reveladora: el extractivismo nos ha impregnado la piel y el sentir. Es nuestro modo de ser desde la modernidad: un modo de ser extractivista.

Somos sujetos mineralizados. Esta afirmación parte de un largo proceso de conquista y colonización de los cuerpos-territorios de Abya Yala.

El argentino Horacio Machado ha trabajado, entre el activismo y la academia, los mitos del extractivismo en Abya Yala.

La formación histórica de la cacerolada.

Thompson, E.P.

Zemon Davis, Natalie

Editorial: Libros Corrientes

ISBN: 978-84-948434-3-3

Publicación: 2018

Nº de páginas: 274

Precio: 16,00 €.

La cacerolada, forma de protesta extensamente utilizada en diferentes países en la actualidad, tienen su origen histórico en lo que se conoce como Charivari en Francia y Rough music en Inglaterra, ritual carnavalesco consistente en un estallido sonoro realizado con ollas y cazos con la intención de señalar y reprobar una transgresión de las normas establecidas.

El estudio de las causas que propiciaban estos charivaris a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX es el objeto de discusión en el intercambio epistolar los historiadores Natalie Zemon Davis y E.P. Thompson mantuvieron entre 1970 y 1972 y que ofrecemos en este volumen.

Junto a la correspondencia, se incluyen los textos de ambos historiadores que en ella se debaten, artículos ya clásicos de la historiografía del siglo XX (uno de ellos, de E.P. Thompson, inédito en castellano) que nos ofrecen un exhaustivo estudio sobre la función social y la morfología de estos rituales que han trascendido hasta nuestros días como vehículo de protesta popular.

«No es extraño que la cacerolada y la licencia carnavalesca para escarnecer también pudieran volverse contra las autoridades políticas, y con el cambio de composición social y de edad de las abadías urbanas a veces así ocurría. Aquellos jueces de mal gobierno, aquella compañía de príncipes, patriarcas y obispos, eran más dados que el joven abad de pueblo a dirigir sus dardos contra los poderosos. Lo que se criticaba no era el desorden doméstico de las familias gobernantes, sino más bien su mal gobierno político. Y este era un cauce importante para las críticas en aquellas ciudades oligárquicas, donde incluso los artesanos y mercaderes acomodados tenían pocas oportunidades (suponiendo que tuvieran alguna) de tomar decisiones políticas.»

La ética animal. ¿Una cuestión feminista?

Velgasco Sesma, Angélica

Editorial: Cátedra

ISBN: 978-84-376-3664-1

Publicación: 2017

Nº de páginas: 322

Precio: 18,30 €.

En la actualidad, el trato que damos a los animales es objeto de una importante teorización desde la Ética y ha dado lugar a un potente movimiento internacional de defensa de los no humanos en el que participan activamente innumerables mujeres. En relación a ello, este libro se plantea una serie de interrogantes ineludibles: ¿Debe esta Ética Animal tener en cuenta los componentes de género que subyacen a la dominación de los animales? ¿Se hallan suficientemente reconocidas las aportaciones de las mujeres en este terreno? ¿Son necesarios los valores del cuidado para la Ética Animal o basta con los principios universales de justicia? ¿Es posible alcanzar un pensamiento crítico e igualitario sin atender a la interconexión que existe entre las distintas formas de dominación? ¿Feminismo y Ética Animal deben necesariamente complementarse?

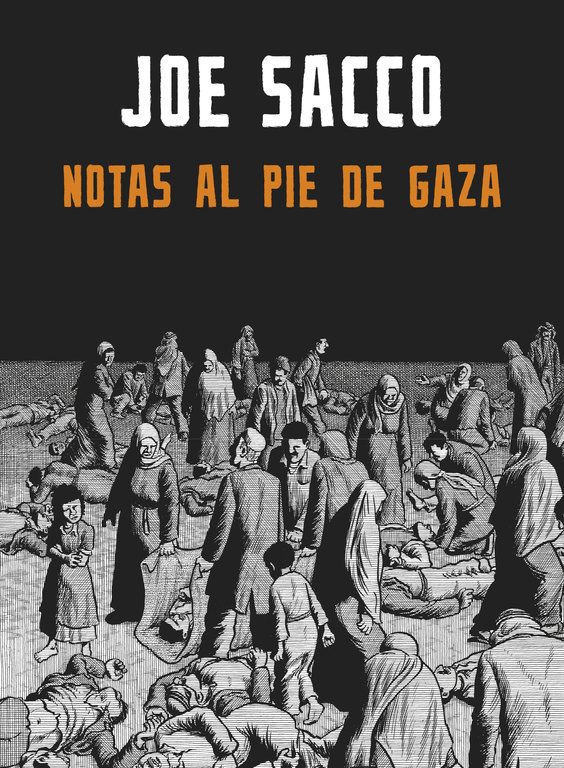

Anarquistas contra el muro. Acción directa y solidaridad con la lucha popular en Palestina

Gordon, Uri

Grietzer, Ohal (eds.)

Editorial: Maldecap

ISBN: 978-84-697-5520-4

Publicación: 2018

Nº de páginas: 173

Precio: 8,00 €.

‘Lo que resulta más asombroso de Anarquistas Contra el Muro es la defensa firme e incansable de sus principios, pase lo que pase. A pesar de ello, también son las personas más abiertas, con una gran capacidad para relacionarse con los demás. Son mucho más que amigos.’

Ayed Morrar, fundador de los Comités de Resistencia Popular Palestina

‘Anarquistas Contra el Muro es uno de los grupos más valientes y comprometidos contra la ocupación. Van donde otros israelíes no se atreven a ir, se ponen constantemente en peligro físico y emocional, y llevan a un nuevo grado las alianzas con los palestinos que trabajan de manera no violenta por la justicia. Esta colección de escritos y reflexiones es una contribución vital para que comprendamos la situación, debería ser leído por todos los que están preocupados por la justicia y la paz en Oriente Próximo. Muestra una dimensión de la lucha que la mayoría de medios de comunicación ignoran, y ampliará tu idea sobre las posibles alianzas y coaliciones que parecían improbables entre fronteras.’

Starhawk, autora de The Empowerment Manual

‘Lo único que impide al Estado de Israel declarar a estos antisionistas como «no israelíes» es que ello contradeciría su propia retórica. El Estado estaría apretando el gatillo que volaría por los aires la retórica de que «Israel es el hogar de todos los Judíos». Ese sería el principio del fin.’

Ma’ath Musleh,periodista y activista palestino

Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo

Mbembe, Achille

Editorial: Ned ediciones

ISBN: 978-84-942364-4-0

Publicación: 2016

Nº de páginas: 285

Precio: 23,90 €.

Tres momentos marcan la biografía de este vertiginoso ensamblaje. El primero es el despojo llevado a cabo durante la trata atlántico entre los siglos XV y XIX, cuando hombres y mujeres originarios de África son transformados en hombres-objetos, hombres-mercancías y hombres-monedas de cambio. Prisioneros en el calabozo de las apariencias, a partir de ese instante pasan a pertenecer a otros. Víctimas de un trato hostil, pierden su nombre y su lengua; continúan siendo sujetos activos, pese a que su vida y su trabajo pertenecen a aquellos con quienes están condenados a vivir sin poder entablar relaciones humanas.

El segundo momento corresponde al nacimiento de la escritura y comienza hacia finales del siglo XVIII cuando, a través de sus propias huellas, los Negros, estos seres-cooptados-por-otros, comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en el mundo viviente. Marcado por innumerables revueltas de esclavos y la independencia de Haití en 1804, los combates por la abolición de la trata, las descolonizaciones africanas y las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, este período se completa con el desmantelamiento del apartheid durante los años finales del siglo XX.

El tercer momento, a comienzos del siglo XXI, es el de la expansión planetaria de los mercados, la privatización del mundo bajo la égida del neoliberalismo y la imbricación creciente entre la economía financiera, el complejo post-imperial y las tecnologías electrónicas y digitales.

Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra Negro no remite solamente a la condición que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo (depredaciones de distinta índole, desposesión de todo poder de autodeterminación y, sobre todo, del futuro y del tiempo, esas dos matrices de lo posible). Es esta nueva característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización en tanto que nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta, lo que llamamos el devenir-negro del mundo.

La fantasía de la individualidad

Hernando, Almudena

Editorial: Traficantes de Sueños

ISBN: 978-84-948068-7-2

Publicación: 2018

Nº de páginas: 216

Precio: 16,00 €.

¿Cuándo y por qué comienza la dominación sobre las mujeres? Nada menos que a contestar esta pregunta se dedica este libro de Almudena Hernando. Con una perspectiva arqueológica, esto es, basada en la cultura material, en lo que se hace y no en lo que se dice o se piensa, y que empieza con los primates y los primeros Homo, Hernando muestra que la desigualdad entre sexos no es de origen biológico. Antes al contrario, el patriarcado tiene una naturaleza histórica que no puede entenderse sin prestar atención al modo diferencial en que hombres y mujeres han construido su identidad en el mundo occidental. La necesidad irrenunciable de vínculos de todo ser humano, el poder transformador de la escritura o la relación entre individualidad, poder y control económico son solo algunas de las líneas argumentales de un texto que habla de la complejidad y transformación de la identidad de hombres y mujeres y de la creación y consolidación de la desigualdad entre ellos.

Para la autora, los hombres quisieron mantener a las mujeres en lo que llama identidad relacional precisamente para que sostuvieran los vínculos que ellos iban perdiendo a medida que encarnaban posiciones de poder, se especializaban en determinadas formas de conocimiento y desarrollaban ciertas formas de control sobre el mundo, construyendo la ficción moderna de la individualidad. La Ilustración terminó por convertir esta ficción en régimen de verdad para toda la sociedad. Hernando señala, sin embargo, que esta individualidad desarrollada históricamente por los hombres es dependiente, en tanto que necesita siempre de otros, y sin duda de las mujeres, a fin de construir unos vínculos que ellos pretenden haber dejado atrás. Por el contrario, llama independiente al modo en el que algunas mujeres de la Modernidad han construido su identidad, conscientes tanto de su poder frente al mundo como de su interdependencia. Se intuye así que esta historia del surgimiento y consolidación del patriarcado no solo trata del pasado. Contiene a la vez una promesa de futuro: rompamos la ficción de la superioridad de la razón frente a las emociones para entender mejor cómo somos y poder ser más libres e iguales.

Almudena Hernando (1959) es arqueóloga y prehistoriadora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas. Dedica su investigación a la etnoarqueología, la teoría arqueológica, la arqueología de género y la construcción de identidades. Además de numerosos artículos en revistas especializadas, Hernando ha publicado Arqueología de la identidad (Madrid, Akal, 2002). Y ha sido editora de los libros: La construcción de la subjetividad femenina (Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas, 2000); ¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo (Madrid, Minerva, 2003) y en Traficantes de Sueños, Mujeres, hombres, poder. Subjetividades en conflicto (Madrid, 2015).

Pan de oshawa

Ingredientes:

Ingredientes:

- 3 vasos de copos de avena finos o copos de sarraceno (sin gluten)

- 3 vasos de zumo de manzana

- 1kg manzanas ralladas (por la parte gruesa del rallador)

- 1/2 vaso de pasas

- canela en polvo (al gusto)

- puede añadirse ralladura de naranja o limón

Elaboración:

Mezclamos los copos con el zumo de manzana y las pasas y dejamos reposar durante 30 minutos (como mínimo). Una vez transcurrido este tiempo rallamos la manzana y la incorporamos a la mezcla junto con la canela y la ralladura de naranja o limón si se desea. En una bandeja de horno colocamos papel vegetal y extendemos la masa por encima. Metemos al horno previamente calentado a 180º durante 45 min-1h. Está lista cuando vemos que ha cogido consistencia como para poder cortarla. Queda tostadita por fuera y muy tierna por dentro.

Programación de junio

Exposición: #cuéntalo

#Cuéntalo es un espacio de denuncia, un grito colectivo para visibilizar la violencia cotidiana que sufrimos las mujeres. Pero es también un espacio de encuentro y sororidad para que ninguna de nosotras se sienta sola. Y por eso nos invitan a participar.

Podemos enviar un correo electrónico (hasta el 31 de mayo y con una extensión máxima de 400 caracteres) con el asunto «cuéntalo» a: JornadasLiberArte@gmail.com, o pasarnos por la exposición durante los meses de junio, julio y agosto. Allí habrá tarjetas en blanco para que podamos escribir nuestros testimonios y formar parte de esta denuncia colectiva.

Esta es mi sangre. Pequeña historia de la(s) regla(s), de las que la tienen y de los que las marcan

Thiébaut, Élise

Editorial: Hoja de Lata

ISBN: 978-84-16537-30-3

Publicación: 2018

Nº de páginas: 280

Precio: 21,90 €.

Una revolución sangrienta, pero pacífica, está a punto de estallar: la revolución menstrual. Quienes tienen la regla consideran que ha llegado el momento de rebelarse contra quienes ponen las reglas. Esta es mi sangre, escrito por la periodista y feminista francesa Élise Thiébaut, nos ofrece, en tono ameno y desenfadado, una historia política y personal de la menstruación.

Esta es mi sangre explora los distintos imaginarios de la menstruación construidos a lo largo de la historia: desde los viejos mitos, en los que la sangre menstrual se vincula al tabú y a la superstición, hasta las representaciones subversivas de la menstruación en el arte contemporáneo feminista.

Thiébaut defiende que hablar de la menstruación es un acto de empoderamiento de la mujer en su lucha por la reapropiación del espacio público, una forma de reivindicarse como un sujeto político más allá de su supuesta «esencia natural». Esta es mi sangre no solo describe, para subvertirlos, los imaginarios patriarcales de la menstruación, sino que propone nuevas formas de convivir con ella.

Queer. Una historia gráfica

Barker, Meg-John

Scheele, Julia

Editorial: Melusina

ISBN: 978-84-15373-53-7

Publicación: 2017

Nº de páginas: 174

Precio: 15,90 €.

Este libro tiene como objetivo:

Abrirte el apetito para que te apetezca descubrir más cosas.

Explicar cómo la teoría queer se hizo necesaria como manera de cuestionar ciertas suposiciones populares sobre sexo, género e identidad.

Presentarte algunas de las ideas clave de la teoría queer y sus pensadores —de forma tan sencilla como sea posible— así como algunas de las tensiones internas de la teoría queer, además de las diferentes direcciones que ha tomado estos últimos años.

Extraer de la teoría queer aquello que parezca más útil para nuestras vidas diarias, nuestras relaciones y nuestras comunidades.

La idea es invitarte a conocer la teoría queer y animarte a que intentes pensar de forma queer.

«Una introducción concisa, precisa y bellamente ilustrada» – Kieron Gillen, escritor, The Wicked + The Divine

«Lo mejor de la actitud queer […] proponer que la vida sexual sea transgresora adoptando una actitud crítica contra el binarismo y los dictados sociales. Defensiva y activista, esta actitud consiste en liberar a lo social de una dominancia ideológica que reduce nuestra naturaleza y pone muros al escenario de nuestras vidas» – Ángulo crítico

Dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de 2

Henkel, Kristina

Tomicic, Marie

Editorial: Gato Sueco

ISBN: 9788494639135

Publicación: 2018

Nº de páginas: 329

Precio: 19,95 €.

DALE A TU CRIATURA 100 POSIBILIDADES EN LUGAR DE 2 es un libro destinado a madres, padres y otras personas adultas que quieran dar a niñas y niños más opciones en una realidad cotidiana sexista. ¿Cuándo se cataloga a las criaturas como seres sexuados y se les enseña a ser niñas o niños? ¿Cómo influye eso en ellas y ellos?

Con humor y recurriendo a ejemplos del día a día, las autoras muestran que las trampas de género se hallan por todas partes: en los juguetes y las prendas de vestir, en los sentimientos y en las relaciones de amistad.

Para combatir los estereotipos, el libro da sugerencias prácticas y sencillas: píldoras con potencial transformador para aquellos que quieren crear igualdad en el juego, en el aspecto físico, en el lenguaje, en la amistad, en los sentimientos y en las posibilidades del cuerpo.

Islamofobia de género

Adlbi, Sirin

Vasallo, Brigitte

Amzian, Salma

Editorial: Cartoneras

ISBN: islamofobiadegenero

Publicación: 2017

Nº de páginas: 64

Precio: 4,50 €.

Los términos binarios en los que se ha desarrollado el debate sobre la relación entre feminismo e Islam responden a un complejo aparato de poder y dominación que parte de la imposición de posibilidades limitadas de enunciación, de identificación y de existencia. Discursos encerrados en una cárcel epistemológica, un espacio amplio que permite posibilidades de expresión complejas y diversas, pero limitadas por un cerco ideológico, imaginario y conceptual. Es una gran cárcel, de extensiones enormes, en cuyo interior el pensamiento puede moverse y pasear holgadamente. Esta condición, la existencia de una amplia superficie de movilidad, lleva a ese pensamiento que camina en su interior a una falsa sensación de libertad. Sin embargo, en el momento en el que dicho pensamiento logra rozar sus propios límites en un amago de liberación, colisiona con unas rejas. Las rejas de esa enorme cárcel que han bordeado el espacio imaginario, conceptual y epistemológico en el que se movía creyéndose libre.

Otro teatro posible. Técnicas latinoamericanas de teatro popular

Boal, Augusto

Editorial: El Rebozo

ISBN: otroteatroesposibler

Publicación: 2016

Nº de páginas: 84

Precio: 5,00 €.

Cuando la imagen y la palabra de los pueblos son conquistados es necesaria la liberación de los sentidos.

Hagamos de la vida un espectaculo revolucionario, actuemos desde lo invisible, mofémonos de los medios masivos de comunicación.

El teatro camina…

Convirtamos el teatro en una herramienta que sume alternativas a las luchas anticapitalistas.

Es necesario caminar hacia un teatro antisistémico.

Brujas, parteras y enfermeras

Ehrenreich, Bárbara

English, Deidre

Editorial: El Rebozo

ISBN: brujasparterasrebozo

Publicación: 2006

Nº de páginas: 80

Precio: 6,00 €.

Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. Y fueron también parteras que iban de casa en casa

Hamburguesas de tofu o seitán para dos personas

Ingredientes

Ingredientes

- 1 diente de ajo

- 1-2 cucharadas soperas de aceite de oliva

- 4 hojas de lechuga u otras hojas

- un poco de cebolleta

- 2-4 lonchas de queso

- 1/2 aguacate (si os queda) o tomate, cuando haya

- 4 rebanadas de pan un poco gruesas para que no se rompan

- un chorro de salsa de soja

Preparación:

Sofreimos en una sarten el diente de ajo cortado en láminas con el aceite de oliva. En cuanto empiece a estar un poco dorado (muy poco, para que luego no se queme), añadimos 2 filetes de tofu o seitán que previamente habíamos cortado (del grosor de un boli bic o algo más), a fuego medio alto para que se doren. Mientras se dora una de las caras, cortamos 4 lonchas de queso y, una vez que les demos la vuelta a los filetes, las colocamos encima de la cara ya dorada para que se derrita un poco. Cuando la segunda cara ya esté también dorada, apagamos el fuego y añadimos un chorro de salsa de soja (como un tercio de un chupito), en los huecos libres de la sarten, sin que caiga directamente sobre el tofu o el seitán y dejamos que se consuma.

Tostamos el pan (bien tostado, para que no se rompa; y mejor si empezamos a tostarlo pronto, para que no se nos enfríen los filetes) y montamos la hamburguesa con el aguacate cortado en lonchas (o también podemos hacer un guacamole suave y untarlo en el pan, una vez tostado), la cebolleta si os gusta y las hojas de lechuga (que aliñamos ligeramente) y ¡ñam!

Tenemos que tener en cuenta que tanto el tofu como el seitán son productos ya listos para su consumo, es decir, no necesitan cocción, así que, en realidad, lo que buscamos con la sartén (o el horno…) es darles textura, sabor y calentarlos.

También es importante saber que ambos son bastante insípidos (aunque más el tofu) y van a saber a lo que cocinemos con ellos. Por eso, la salsa de soja es un buen complemento. Además, encajarán bien en una salsa de tomate, en una pizza, en dados, o en un guiso con un sofrito de verduras.

Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas

Balibar, Étienne

Wallerstein, Immanuel

Editorial: Dirección Única

ISBN: 978-84-09-00924-4

Publicación: 2018

Nº de páginas: 413

Precio: 18,00 €.

¿Cuál es la especificidad del racismo contemporáneo?¿Cómo puede relacionarse con la división de clases y con las contradicciones del Estado-Nación? Y a la inversa, ¿en qué medida el racismo redefine la articulación del nacionalismo con la lucha de clases? Étienne Balibar e Inmanuel Wallerstein hacen frente a estas y otras preguntas desde una perspectiva crítica y original. Su intención: romper las circularidades de los discursos centrados en la identidad y clarificar confusiones conceptuales. En este aspecto, el presente libro es una caja de herramientas.

Mujeres en la alborada. Nuestra vida en la selva, nuestra vida en la guerrilla

Colom, Yolanda

Editorial: Pepitas de Calabaza

ISBN: 978-84-17386-04-7

Publicación: 2018

Nº de páginas: 304

Precio: 20,50 €.

Mujeres en la alborada es la narración sincera, precisa, clara y apasionante de unos años clave en el movimiento revolucionario guatemalteco. Y es el testimonio de un corto e intenso periodo de la vida de una mujer íntegra que se alejó de una «vida cómoda» para vivir en la clandestinidad durante décadas.

Sin mitificaciones ni idealizaciones, este imprescindible libro narra con naturalidad la vida en la impenetrable selva, la participación de las mujeres en los destacamentos guerrilleros, los quehaceres cotidianos de la construcción del movimiento revolucionario y de la organización guerrillera, la sociedad indígena, la convivencia, las acciones armadas, la represión, los anhelos, el amor, las contradicciones y los defectos de una generación que abrazó la causa de los pobres frente a la violencia de un Estado y una sociedad excluyente y racista en la que comprar una mujer —a finales del siglo xx— costaba más o menos lo mismo que comprar una gallina.

[…] Luego de veinte años de militancia puedo afirmar que el periodo en la montaña —altiplano y selva noroccidentales— es mi experiencia revolucionaria principal. Ha sido, es y será decisiva en mi vida para apreciar al ser humano, la naturaleza, la lucha social, mi pueblo. Fue una suerte vivirla, sobrevivirla y reflexionar sobre ella.

[…] Si la forma de lucha que domina en estas páginas ha perdido vigencia, no ha ocurrido lo mismo con los propósitos que nos guiaron. No son los éxitos o los reveses que contienen estos relatos los que cuentan en definitiva, sino la verdad que encierran y nuestra fidelidad de hoy al ideal que los hizo posible ayer.

A mano alzada

Garboni, Esther

Editorial: Libros de la Herida

ISBN: 9788494802805

Publicación: 2018

Nº de páginas: 72

Precio: 12,00 €.

Jornadas Sexualidades: lo que no se visibiliza, no existe

De la miseria en el medio estudiantil y otros documentos

VV.AA.

Editorial: Pepitas de Calabaza

ISBN: 978-84-15862-74-1

Publicación: 2018

Nº de páginas: 144

Precio: 15,80 €.

De la miseria en el medio estudiantiles —en su génesis, aplicación y efectos prácticos— además de uno de los escándalos más bellos del siglo xx, la verdadera antesala de Mayo del 68, del que se celebra ahora su cincuenta aniversario.

Presentamos, para uso y disfrute de las jóvenes generaciones, una nueva traducción, a cargo de Diego Luis Sanromán, del célebre texto situacionista, acompañado de algunos documentos apenas conocidos relacionados con el opúsculo: el prólogo-epílogo que la Sección Inglesa de la Internacional Situacionista hizo para la edición en inglés; algunos textos de Guy Debord y Mustapha Khayati relacionados con la redacción y edición (así como la polémica que hubo con su reimpresión comercial); un texto de la is a propósito del escándalo de Estrasburgo; y el cómic El regreso de la Columna Durruti, entre otros documentos. Y todo ello va precedido por una introducción de Miguel Amorós en la que disecciona cómo se perpetró el llamado Escándalo de Estrasburgo.

[…] La «rebelión de los jóvenes» ha sido y sigue siendo objeto de una auténtica inflación periodística, que hace de ella el espectáculo de una «rebelión» posible, dada a la contemplación para impedir que se la viva, la esfera aberrante —ya integrada— necesaria para el funcionamiento del sistema social; esta rebelión contra la sociedad tranquiliza a la sociedad porque se supone que seguirá siendo parcial, que estará confinada al apartheid de los «problemas» de la juventud —del mismo modo que habría problemas de la mujer o un problema negro— y que no durará más que una parte de la vida. En realidad, si hay un problema de la «juventud» en la sociedad moderna, es que la juventud siente con mayor intensidad la crisis profunda de dicha sociedad. Producto por excelencia de la sociedad moderna, la juventud es ella misma moderna, ya sea para integrarse en ella sin reservas, ya para rechazarla radicalmente. Lo que debería sorprender no es tanto que la juventud sea rebelde, sino que los «adultos» estén tan resignados. […]

Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible

Pazos Morán, María

Editorial: Katakrak

ISBN: 978-84-16946-16-7

Publicación: 2018

Nº de páginas: 264

Precio: 20,00 €.

La fiscalidad y los modelos de políticas públicas estructuran buena parte de la vida cotidiana y de las mentalidades. El sistema fiscal bajo el que nos encontramos en la actualidad fomenta la desigualdad entre mujeres y hombres y sigue perpetuando la idea de que las mujeres tienen más responsabilidad sobre el trabajo de cuidados. Es decir, fomenta y sostiene la División Sexual del Trabajo.

El actual momento político, en el que se cruzan la intervención institucional con la nueva ola del feminismo (tercera o cuarta según tradiciones), es un momento idóneo para trabajar, pensar, discutir e intervenir sobre la estructura fiscal y económica. María Pazos Morán analiza en este libro la estructura capitalista y patriarcal que sostiene el actual régimen y desgrana las políticas públicas que perpetúan División Sexual del Trabajo. La mirada se completa con la observación de modelos fiscales que han tenido la voluntad de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

El horizonte de trabajo que plantea la autora es una sociedad sin DST y el reto, además, el trabajo desde una óptica anticapitalista.

Preguntas, horizontes y caminos intermedios son vías posibles para avanzar en la transformación social y en la búsqueda de horizontes más emancipadores.

Rosalía

Carnés, Luisa

Editorial: Hoja de Lata

ISBN: 978-84-16537-22-8

Publicación: 2018

Nº de páginas: 150

Precio: 15,90 €.

En Padrón hay una casa humilde cuyo nombre es grato al espíritu: la Huerta de la Paz. Allí una niña enfermiza aprende a andar sobre las piedras viejas del jardín y pasa horas contemplando los aleteos de las mariposas. Es Rosalía de Castro, la gran poeta gallega, y esa casa, el hogar al que siempre querrá volver, fuente de inspiración de toda su obra. Tras su infancia en Galicia, la joven Rosalía se instala en el Madrid convulso de Isabel II, donde conoce a su marido y al dulce Bécquer. Después vienen los hijos, Simancas, la muerte de su adorada madre. Luisa Carnés, autora invisible del 27, escribió esta biografía en 1945, ya en su exilio mexicano. Una obra llena de encanto y de complicidad, tan rica en ambientes que más parece un cuento gótico que un texto biográfico.

Mayo 2018

La Lucha

JON SACK

Editorial: Icaria

ISBN: 978-84-9888-629-4

Publicación: 2018

Nº de páginas: 120

Precio: 18,00 €.

El estado fronterizo mexicano de Chihuahua y su Ciudad Juárez han adquirido notoriedad en todo el mundo como hervideros de violencia. Los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y la corrupción de funcionarios resulta en más asesinatos al año en Chihuahua que en Afganistán, un país devastado por la guerra. Gracias a una cultura de la impunidad, 97% de los asesinatos en Juárez permanecen sin resolver. A pesar del ambiente de terror, un pequeño grupo de defensoras de derechos humanos trabaja para identificar a los asesinos y agresores y a sus facilitadores oficiales. Lucha Castro, abogada y organizadora de Chihuahua, como parte de este colectivo, nos conduce en estas historias.

Esta es la historia de La Lucha. Una bella novela gráfica, pero a la vez espeluznante, que narra las historias de familias destruidas por desapariciones y asesinatos -en especial por la violencia de género- y las protestas, la investigación y la defensa con asombrosa valentía de ciudadanos comunes que convierten su pena en resistencia.

«El sentimiento que nos agarra al recibir imágenes de mujeres asesinadas con mensajes amenazantes se mueve entre el miedo, la rabia, el dolor y la impotencia» Andrea Momoito y Anita Botwin en Ctxt.

«Es importante dar a conocer as causas por las que estados, transnacionales y crimen organizado persiguen a las defensoras de derechos humanos. Esta novela gráfica es una gran herramienta para ello. Porque dibuja rostros, aporta nombres y datos, describe formas de violencia pero también formas de resistencia, de investigación y de denuncia. Sus viñeta nos transmite la rabia, la impotencia ante la impunidad y ante los vínculos entre los feminicidas, los cárteles y los gobiernos»

June Fernández, coordinadora de Pikara Magazine

Macho negro y el mito de la supermujer

WALLACE, MICHELE

Editorial: Katakrak

ISBN: 978-84-16946-13-6

Publicación: 2018

Nº de páginas: 336

Precio: 20,00 €.

Publicado originalmente en 1978, Macho Negro y el mito de la Supermujer causó una tormenta de controversia. Michele Wallace cargó contra los sesgos masculinos de la política negra surgida en los años sesenta. Describió cómo las mujeres permanecían marginadas por parte de la cultura patriarcal del Black Power, demostrando las maneras en las que una genuina subjetividad femenina quedaba bloqueada por el mito tradicional de la feminidad negra. Con un prólogo que examina la polémica que provocó el libro en ambientes intelectuales y políticos, así como los cambios que se han producido –y sobre todo, los que no– en las cuatro últimas décadas, Macho Negro y el mito de la Supermujer continúa siendo de gran relevancia para los debates actuales y la teoría negra de hoy.

Los tomates de verdad son feos

MANUEL BRUSCAS BELLIDO

ALEJANDRA ZUÑIGA CÁRDENAS

Editorial: Autoedición

ISBN: 9788469770030

Publicación: 2018

Nº de páginas: 89

Precio: 15,00 €.

Un libro sobre el despilfarro de comida, desde la voz de la razón, la ilusión y el corazón. Porque otro mundo es posible

El amor comienza

Kaschnitz, Marie Luise

Editorial: Hoja de Lata

ISBN: 978-84-16537-38-9

Publicación: 2018

Nº de páginas: 208

Precio: 17,90 €.

En los convulsos años de la República de Weimar, Andreas y Silvia, dos jóvenes alemanes, creen compartir una feliz vida de pareja. Él trabaja todo el día y ella, complaciente ama de casa, vive esperando su regreso. Pero un día Andreas es invitado a un congreso en el sur de Italia. Y ese viaje en pareja de seis semanas hará aflorar las más insospechadas debilidades de Silvia: su asfixiante dependencia de Andreas y la profunda insatisfacción de saberse completamente anulada tras ese amor obsesivo. Los paisajes de la Italia fascista, desde barrios humildes de ciudades viejas hasta escarpados pueblos de costa, son el contrapunto idílico a esta catarsis de Silvia, que necesitará volver a su infancia para recuperar su identidad perdida.

Democracy Now! Veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados Unidos

Goodman, Amy

Editorial: Hoja de Lata

ISBN: 978-84-16537-29-7

Publicación: 2018

Nº de páginas: 400

Precio: 22,90 €.

Democracy Now! es el informativo independiente más conocido de los Estados Unidos, emitido a su vez por casi mil quinientos medios de comunicación de todo el mundo. Su directora, Amy Goodman, se propuso desde el comienzo «ir adonde está el silencio» y dar cobertura a aquellas cuestiones que quedan fuera de las grandes corporaciones mediáticas. Por los micrófonos y el plató de Democracy Now! han pasado todas las figuras relevantes de la actualidad estadounidense e internacional, desde Barack Obama y Mumia Abu-Jamal, hasta Naomi Klein y Ada Colau.

El movimiento Occupy y el de los indignados en España, la campaña Black Lives Matter contra la brutalidad policial, la lucha por la sindicación de los trabajadores precarios, el movimiento LGTBQ, el control sobre la venta de armas y, sobre todo, el papel que han de jugar los medios de comunicación en la sociedad de la información son algunos de los puntos clave de este repaso a los veinte años de historia del programa.

Fafner

Pérez Navarro, Daniel

Editorial: Antipersona

ISBN: 978-84-697-9886-7

Publicación: 2018

Nº de páginas: 203

Precio: 12,00 €.

La llegada de la nueva naturaleza tendrá lugar a lo largo de 3 generaciones. La primera descorrerá los velos y predecirá el futuro observando el vuelo de los pájaros. La segunda vivirá el estallido y recorrerá los caminos durmiendo entre la maleza. La tercera lo destruirá todo y marcará su frente con ceniza. Quien escriba la crónica de la tercera generación contará la historia de los que se entregaron al incendio.

Escrita en forma de libro de viajes, Fafner funciona como un mapa del abismo, como un plano del precipicio. Ciencia ficción crespuscular y postapocalíptica, puerta hacia un laberinto poblado de una naturaleza extraña que nos susurra en los oídos mientras dormimos. Crónica de la historia de aquellos que atravesaron el umbral y vieron lo que esperaba al otro lado.

Abril campesino

Cada 17 de abril campesinas y campesinos de todo el mundo celebran la lucha por la tierra, la defensa del territorio y los derechos de las personas que producen nuestros alimentos en todo el planeta. Y lo hacen en recuerdo de otro 17 de abril, el de 1996. Aquel día policías militares brasileños abrieron fuego contra una marcha del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará. Diecinueve personas fueron asesinadas. Su crimen: luchar por el derecho a la tierra.

La despoblación del mundo rural es una realidad evidente. Cada vez hay menos campesinas y campesinos, la agricultura funciona como una industria más en el mercado mundial, los alimentos recorren miles de kilómetros para llegar a nuestras mesas. Se dedican menos tierras a cultivar alimentos sanos y más a producir mercancías baratas, comida basura.

Las políticas agrarias y los Tratados de Libre Comercio -como el TTIP o el CETA- son una amenaza para acabar con lo poco que queda de las economías locales, y con la soberanía de los pueblos. Las semillas están sujetas a leyes de propiedad intelectual, y los procesos de mercantilización de la naturaleza convierten los alimentos en activos financieros y, por tanto, receptores de importantes inversiones, comercializables en el mercado capitalista y sujetos a especulación.

Las campesinas, que producen la mayor parte de los alimentos que sostienen nuestra vida, ven cada vez más vulnerados sus derechos básicos. Esta situación está estrechamente relacionada con violaciones continuadas de los derechos humanos: expropiación de tierras, desalojos forzosos, discriminación y violencias machistas, dificultad de acceso a la tierra, bajos ingresos y falta de acceso a los medios de producción, protección social insuficiente y criminalización de los movimientos que defienden los derechos de las campesinas y de las personas que trabajan en las zonas rurales en todo el mundo, como ocurrió en Gaza el pasado 30 de marzo, en la celebración del Día de la Tierra. El ejército israelí acribilló a diecinueve personas indefensas e hirió a más de dos mil.

Asturies es un ejemplo de ese proceso de destrucción al que se ve sometido nuestro campo, como consecuencia de unas políticas agrarias dictadas en despachos cerrados a miles de kilómetros. Las campesinas asturianas desaparecen o sobreviven a base de grandes esfuerzos, el aire del centro de la región es irrespirable, los pueblos se destruyen por abandono, los incendios devastan el territorio, se desmantelan las comunicaciones y transportes públicos que unen las zonas rurales, mientras se invierte en autovías y obras faraónicas que aíslan los pueblos. Multinacionales, como la canadiense Orvana Minerals (Orovalle), obtienen nuevas concesiones para agujerear la tierra en busca de oro…

La Soberanía Alimentaria es la única respuesta

La respuesta de las organizaciones campesinas de todo el mundo, unidas en la Vía Campesina, es la lucha por la soberanía alimentaria, es decir, por el derecho de los pueblos a decidir cómo producir y distribuir sus propios alimentos, garantizando la alimentación sana y segura de todas las personas. Este derecho se sostiene en el trabajo de los campesinos y campesinas, de las pequeñas y medianas productoras, de las pescadoras, de las pastoras, de las indígenas que son quienes mantienen la producción de alimentos basándose en los conocimientos tradicionales y en la conservación de la biodiversidad.

Como en todas las luchas, las mujeres son centrales también en ésta. La soberanía alimentaria es feminista porque la está haciendo posible la resistencia cotidiana de las mujeres que cuidan nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y sin embargo no pueden ser las únicas responsables. Mujeres y hombres tenemos que ocuparnos de forma corresponsable de la alimentación y de todos los trabajos asociados al mantenimiento de la vida.

Pero son muchos los problemas a los que se enfrentan en esa lucha cotidiana: la falta de medios para desarrollar su trabajo; los bajos precios de los productos agrícolas; la desvalorización de la vida en el campo; la falta de políticas e incentivos que apoyen la agricultura campesina, local y artesanal; la existencia de legislaciones adaptadas a la gran producción…

Por eso, para avanzar hacia la soberanía alimentaria se hace fundamental el apoyo decidido a la producción agroecológica local. En Asturies lleva años consolidándose una red de pequeñas productoras, dedicadas a la agricultura y a la ganadería ecológicas, que a pesar de las dificultades crecientes, luchan por mantener unas formas de producción y de vida que les permitan continuar en el campo, y seguir cultivando y cuidando nuestros alimentos. Pero, para que su esfuerzo tenga resultados, es necesaria nuestra implicación a través del consumo responsable. Esto es, consumir alimentos sanos, de cercanía y de variedades autóctonas. Alimentos adquiridos en los mercados locales y en las tiendas de nuestros barrios y producidos por campesinos y campesinas que habitan el territorio y cuidan de nuestro entorno y, además, mantienen el mundo rural vivo, custodiando las tradiciones culturales y los saberes populares. El consumo responsable también implica nuestro apoyo a sus reivindicaciones y sus luchas, que son las nuestras.

Desde la Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria nos sumamos, un año más, al llamamiento mundial de la Vía Campesina para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y continuar trabajando para reforzar la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Y hacemos nuestras sus reivindicaciones.

¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!

¡Contra el saqueo del capital y el imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos!

17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas

Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria

Programa

- Jueves 12 a las 19:30h. Charla-debate: Nuevos organismos genéticamente modificados: Santo Grial o caja de Pandora. con Diego Bárcena Menéndez. Ecoloxistes n’Acción. CCAI (Xixón).

- Sábado 14 desde las 11h Mercáu de la Montaña Central: puestos agroecológicos, música, comida, mural… C/ Caba baja (Pola Lena).

- Lunes 16 a las 19h. Cine: Berta Vive y Canción de Amor para Berta Cáceres. Centro social del Llano (Xixón).

- Viernes 20 a las 20h. Mesa redonda: Leña contra el fuego: propuestas para la prevención de incendios forestales. Cambalache (Martínez Vigil nº30, bj, Uviéu)

- Sábado 21 Mercáu en La Llume (Xixón) y Sábado verde en Libélula Huerta (Avilés).

- Domingo 22 a las 19:30h. Cine: La ruta del tomate. El Remediu (Nava)

- Sábado 28 desde las 11h. Mercáu social en Nava.

Pesto de acelgas

Aquí va una receta para preparar las acelgas de una forma original y rica. ingredientes:

Aquí va una receta para preparar las acelgas de una forma original y rica. ingredientes:50 g. de almendras.

50 g. de queso parmesano u otro queso curado.

1-2 dientes de ajo

sal al gusto (ojo, que el queso ya sala mucho)

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Cortar las hojas en trozos para que quepan en un vaso de batidora y triturar.

Tritura las almendras un poco con el mortero y añadirlas a las acelgas junto con el queso (ya rallado), el aceite, el ajo y la sal. Triturar hasta que todo quede bien mezclado.

Patrice Lumumba

Lumumba, Patrice

Editorial: Wanafrica Ediciones

ISBN: 978-84-17150-05-1

Publicación: 2017

Nº de páginas: 104

Precio: 8,00 €.

Nació en 1925 en el Congo, entonces aún belga, es un héroe de la independencia nacional de su país y de la unidad africana. El discurso que pronunció el 30 de junio de 1960 con motivo de la ceremonia de independencia de la República del Congo resuena aún hoy en la memoria de todos los africanos, e incluso más allá.

Bajo la presión de los gobiernos occidentales, Lumumba, primer jefe de Gobierno elegido democráticamente en el Congo y primero de la era independiente, fue poco después destituido, arrestado, encarcelado, torturado y finalmente asesinado. La alianza entre los intereses imperialistas occidentales y algunos dirigentes locales a sueldo de estos sellaba así el destino del Congo por mucho tiempo.

Este libro presenta algunos de los textos más importantes de Lumumba. Una lectura imprescindible tanto a la luz de la historia como de los movimientos de lucha actuales y venideros.

Enorme suciedad

Mutuberria, Maite